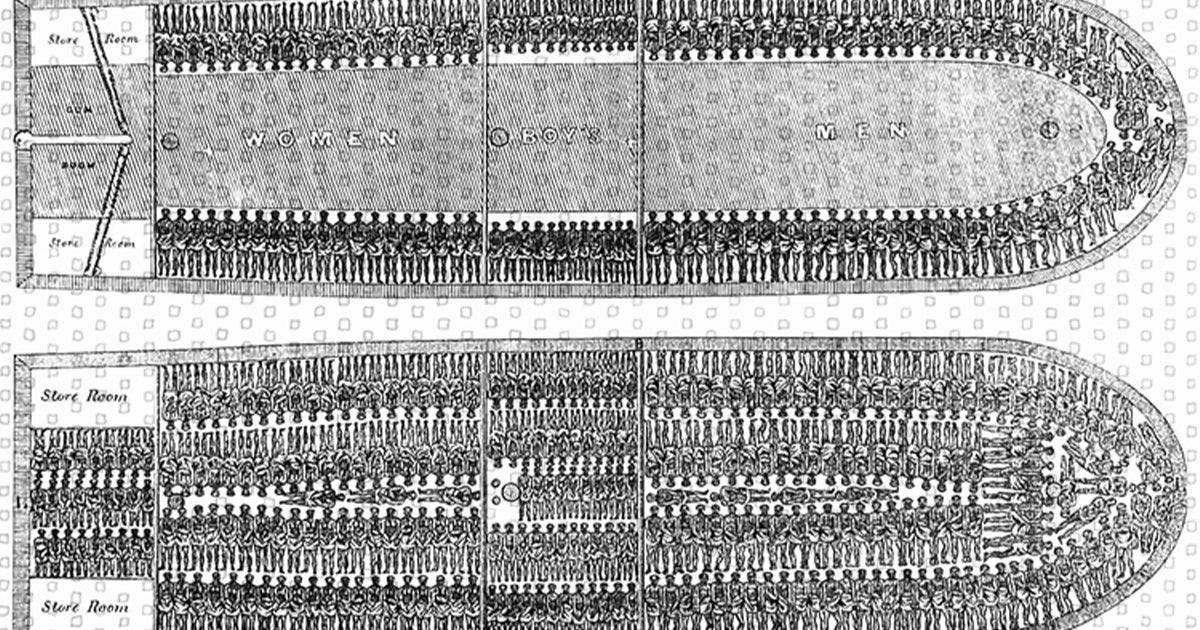

La prima volta che mi rispecchiai in un libro di testo fu quando l’insegnante di storia ci spiegò la tratta degli schiavi. Per la prima volta lessi di persone afrodiscendenti come me, assorbendone avidamente le immagini: donne e uomini seminudi, il corpo piegato dalle catene e prostrato ai loro padroni — tutti colonizzatori europei. Fu quella, la breve parentesi che la mia scuola dedicò alle persone come me. In venti anni, il mediatore culturale fece la sua apparizione una sola volta. E a parte qualche riferimento alla guerra civile americana, a Martin Luther King e alla geografia del continente africano, le persone nere non fecero più capolino nei miei libri di testo. Anche le letture consigliate dalle insegnanti erano prevalentemente eurocentrici, scritti da uomini bianchi. E alla fine del mio percorso scolastico finii per ragionare esattamente come loro, da uomo bianco. Eppure, nell’Italia in cui vivevo io, vedevo persone di etnie diverse ogni giorno. Dov’era finita tutta quella multiculturalità?

Oggi, nonostante una maggiore presenza di persone razzializzate nei mass media, assistiamo a un’inclusione apparente, che cela in realtà un subdolo tokenismo. Le persone razzializzate vengono strumentalizzate per rivestire la funzione di token: gettoni usa e getta, di cui sbarazzarsi a fine gioco. Quando vediamo cartelloni pubblicitari con modelli sorridenti dai più svariati background, la domanda che dobbiamo porci è: quelle persone razzializzate sono presenti nella stessa misura nell’organico della compagnia che viene sponsorizzata? Quando notiamo bambini di diverse etnie nei libri proposti dalle scuole, dobbiamo chiederci: c’è altrettanta pluralità all’interno della casa editrice che promuove quel libro? Quando guardiamo persone razzializzate in tv, domandiamoci se sono lì solo per parlare delle solite tematiche tokenistiche (il razzismo e le immigrazioni), oppure se quella trasmissione la stanno conducendo, scrivendo, producendo o dirigendo.

A scuola la vera rappresentazione comincia dai libri. Perché, quando prendiamo in mano un libro, scegliamo a chi dare voce. L’insegnante ha il potere di riversare la complessità del mondo e delle aule, nei testi che propone ai suoi alunni e alunne. Ecco perché è importante partire dalle voci marginalizzate, prediligendo autrici donne, esponenti della comunità LGBTQIA+, autrici razzializzate, con disabilità, di religione diversa…

Perché la rappresentazione conta, specie per tutti gli studenti e le studentesse razzializzate che, come me, non si sono mai riconosciute in un libro di scuola.

La storia d’Italia stessa è la multiculturalità per eccellenza. Il professor Marco Sazzini, biologo all’Università di Bologna, ha dimostrato come il nostro Paese sia quello con la più grande varietà genetica in Europa (già a partire da 19.000 anni fa).

Recentemente ho pubblicato per PIEMME il libro Storia vera dell’Italia nera per raccontare la Storia d’Italia attraverso le voci delle donne e degli uomini afrodiscendenti che tanto hanno contribuito alla sua crescita culturale, economica e politica. Fra queste voci, quella dell’imperatore romano-libico Caracalla, che estese la cittadinanza a tutti dimostrandosi avanti anni luce rispetto ai legislatori dell’Italia di oggi. O la voce degli esponenti della fiorente letteratura romana afrodiscendente, da Publio Terenzio a Sant’Agostino. In duemila anni di storia, la Chiesa ha avuto solo tre papi afrodiscendenti, poco noti ai più: Papa Vittore, Papa Milziade e Papa Gelasio. E la schiavitù mediterranea, quella che ebbe luogo nel nostro Mediterraneo, è ancora oggi una pagina storica tabù. Ci sono uomini e donne nere che hanno messo a repentaglio la propria vita per questo Paese: da Andrea Aguyar, garibaldino morto durante il Risorgimento, a Giorgio Marincola, partigiano medaglia d’oro al valore.

È ora di rimettere ordine nei nostri libri, per valorizzare la vibrante multiculturalità del nostro Paese e decostruire insieme il razzismo intorno a noi.