Accedi/registrati

Entra nel

Mondo Erickson

Mondo Erickson

Entra In Erickson

Informazione obbligatoria

Non sei ancora un utente registrato? Registrati ora.

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e da

Privacy Policy e

Terms of Service di Google

I mini gialli dei dettati 2

Carrello

Spedizioni veloci

Pagamenti sicuri

Totale:

Il tuo carrello è vuoto

|***

Libro

Quantità:

Filtra per categorie

Tematica

Argomento

Utile in caso di

Filtra

Risultati trovati: 15

Il gioco è una palestra in cui bambini e ragazzi possono prepararsi alla vita di comunità: sviluppa la creatività mentre educa al rispetto delle regole.

«Smetti di giocare e pensa studiare».«Ora basta giocare, mettiamoci a lavorare».«Non puoi stare sempre a giocare, qui stiamo facendo cose serie».

Sono solo tre dei tanti modi di dire che spesso relegano il gioco ad attività in contrapposizione con lo studio, il lavoro, la serietà dei comportamenti, per non parlare del sacrificio e della sofferenza che ancora troppi ritengono elementi fondamentali del processo di apprendimento.

Qui proviamo a ribaltare il punto di vista, considerando prima di tutto il gioco come azione necessaria alla vita di un individuo, necessaria alla sua crescita.

Il primo passo lo facciamo provando a creare una relazione tra gioco e scuola, nel senso della simulazione, della preparazione alla vita futura di ogni bambino o bambina, ragazzo o ragazza.

La scuola dovrebbe essere un luogo protetto dove mettersi alla prova, dove sbagliare senza avere timore di commettere errori, dove la sofferenza e il sacrificio sono sostituiti dalla fatica felice della scoperta, dall’impegno provocato dalla curiosità, dalla motivazione a raggiungere piccoli e grandi obiettivi.

Fermiamoci a riflettere sugli studi che da ben più di un secolo hanno esplorato il ruolo del gioco nella crescita di una persona. Il gioco è preparazione alla vita di comunità, educa alla creatività come al rispetto delle regole, permette di accettare gli errori, conoscere e superare i propri limiti, crea una sorta di «arena» protetta in cui mettersi alla prova.

Ecco allora che scuola e gioco possono trovare strade convergenti, in cui far viaggiare fisicamente e mentalmente gli individui. È questo uno dei motivi fondamentali che ci ha portato a sperimentare il gioco nello spazio della classe, che ha spesso dato risultati eccellenti al pari di altri strumenti della didattica, ma che soprattutto riesce ad accompagnare i bambini e le bambine in un processo che valorizza se stessi e aumenta la motivazione rispetto alla volontà consapevole di apprendere.

Un gioco per conoscersi

Di seguito proponiamo un gioco che può essere funzionale a più momenti, sia quando un nuovo gruppo inizia a formarsi e a conoscersi, ma anche quando il gruppo è già creato da tempo e permettono d’iniziare una mattina con un semplice gioco, di stemperare un eventuale disagio e di portare il gioco in classe.

Mi chiamo…

Partecipanti: gruppo classeMateriali: nessunoScopo del gioco: conoscersi, giocare, allenare la memoriaPreparazione: il conduttore dispone i partecipanti in cerchio e sceglie il primo giocatore.

Gioco:

All’avvio del gioco, il primo giocatore dice a voce alta il proprio nome e aggiunge un verso o un movimento.

Il giocatore successivo, alla destra del primo, ripete nome e verso del precedente, poi aggiungere il proprio nome e un altro verso.

Il terzo giocatore ripete nomi e versi dei primi due e aggiunge il suo.

Si continua così sino alla fine del cerchio.

All’inizio di un percorso, soprattutto con studenti già un po’ grandi, dai nove anni in su, è anche possibile riflettere insieme dopo avere giocato, su come si sentono, ma anche a cosa può servire un gioco come quello appena realizzato.

Questo passaggio finale di debriefing ludico, attivato nelle giuste occasioni, rende più consapevoli gli alunni e le alunne, creando un contesto in cui si sentiranno costantemente parte attiva.

@media (max-width: 576px){

.me-text ul li {

font-size: 19px !important;

line-height: 28px !important;

}

.me-text ol li {

font-size: 19px !important;

line-height: 28px !important;

}

}

.me-text ul li {

font-size: 22px;

line-height: 34px;

}

.me-text ol li {

font-size: 22px;

line-height: 34px;

}

Leggi di più

Alcuni spunti di riflessione per creare contesti in cui il gioco sia strumento di partecipazione attiva e di relazione tra bambini e tra bambini e adulti

C’è un gioco che ci piace fare spesso, è quello di trovare parole che si possono scomporre per poi spiegarne il significato in modo divergente.

La parola animazione si presta in modo particolare a questa esperienza. Dividiamola in due parti, anima e azione e iniziamo la nostra ricerca.

Anima è legata alla vita, all’essenza del nostro essere, ma proviamo a fare un passo avanti, cogliamo il verbo animare e andiamo a leggerne la sua definizione in un vocabolario: “Infondere l’anima, dare la vita…con riferimento all’arte, dare vivacità, calore, vivacizzare, movimentare, Incoraggiare, incitare”. Una parola, un mondo da esplorare.

Non è da meno azione, che “indica l’agire, l’operare, in quanto manifestazione della volontà… spesso indica un gesto, con riferimento soprattutto al suo valore morale, mentre in altri casi indica movimento. Azione può significare potere, forza, soprattutto in riferimento a cose che hanno la capacità di produrre un effetto su altre.”

Ora siamo pronti per completare il nostro gioco e ricomporre la parola con piccolo intervento, animazione diventa “anima in azione”, intesa come movimento della mente, del corpo, come condizione necessaria per la crescita di ogni individuo.

Visto che però il processo educativo è sempre frutto di una relazione, spesso asimmetrica tra adulto e bambino, nel senso dell’animazione ecco che il ruolo di un educatore diventa quello di stimolo del gruppo o del singolo in senso maieutico, affinché possano dare il meglio di se stessi e crescere attraverso l’impegno concreto e le esperienze, affinché possano mettere l’anima in azione.

L’animazione storicamente si è espressa attraverso «una pratica sociale finalizzata alla presa di coscienza e allo sviluppo del potenziale represso, rimosso o latente, di individui, piccoli gruppi e comunità», ma anche con percorsi di animazione teatrale e creativa, sino ad arrivare a un approccio maggiormente educativo e culturale, con strumenti ludici e di partecipazione attiva, che favoriscono lo sviluppo personale di bambini, ragazzi e anche adulti.

Prendiamo spunto dal ruolo ricreativo dell’animazione per poi portarla dentro un contesto sicuramente molto strutturato, come quello del mondo scolastico.

Il primo spunto di riflessione è legato al significato del gioco, necessario per comprendere come questo possa trasformare l’animazione culturale in animazione ludica.

Secondo Bernard Suits “Il gioco è il tentativo volontario di superare ostacoli non necessari” e identifica nel gioco:

Un obiettivo pre-lusorio: ogni gioco ha un suo obiettivo predefinito

Delle regole costitutive: che limitano l’azione dei giocatori nel raggiungere lo scopo finale

L’ attitudine ludica: il giocatore vuole seguire quelle regole costitutive volontariamente, nonostante questo possa limitare la sua libertà all’interno del gioco stesso.

Ma per fare in modo che tutto ciò sia applicabile e che renda il gioco uno strumento realmente valido e partecipato è necessario avere consapevolezza di una condizione, che i giochi sono tutti una questione di divertimento. Come scrive Bernard de Koven “giocare bene, significa essere nella nostra condizione migliore. Pienamente coinvolti, del tutto presenti, anche se, al contempo, stiamo solo giocando”.

Partendo da questi presupposti proviamo a riflettere sulla funzione sociale del gioco, come strumento di relazione tra pari, di relazione tra adulti e bambini, di partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nell’azione ludica; questo ci fa tornare al significato di animazione che avevamo prima esplorato, il gioco può essere inteso come collante delle nostre azioni maieutiche, attraverso un approccio metodologico ludico, trasformiamo il pensiero in azione, creando spazi protetti di esperienza.

Tutto ciò si può realizzare anche a scuola, perché il gioco crea contesto di apprendimento, attraverso la produzione di dopamina favorisce nel cervello una maggiore disponibilità ad apprendere.

Il gioco favorisce l’apprendimento di competenze e attraverso l'acquisizione di un metodo le mette alla prova. Il gioco favorisce l’apprendimento di saperi, attraverso la partecipazione attiva e la curiosità.

Infine a completare la relazione tra gioco e scuola è il fatto che nell’animazione ludica una variabile importante è quella narrativa, in cui gioco e ambientazione si fondono per dare vita a mondi da esplorare, questa fusione può essere funzionale e utile ad un approccio legato alla didattica ludica; si potrebbe, ad esempio, creare un modulo ambientato nel mondo dei pirati, inserendo giochi rompighiaccio, giochi di movimento, giochi di parole, giochi cooperativi, giochi a squadre, giochi di osservazione, giochi di logica, giochi di memoria e tantissimo altro, ognuno pensato per l’acquisizione di competenze o saperi, creando un flusso di attività che possano rispondere ai nostri bisogni educativi e didattici, mettendo sempre l’anima in azione.

Leggi di più

Come tenere la mente attiva combattendo la noia

La scuola è finita ed è finalmente estate. Periodo ricco di gite in montagna e bagni al mare per fuggire dal caldo torrido. Ma per tenere fresca la mente nuotare non basta. E allora cosa c’è di meglio di un buon gioco per ingannare la noia nei momenti di attesa durante le ore più calde? O per passare divertendosi le lunghe serate prima di andare a caccia di stelle cadenti? A proposito: se aveste bisogni di consigli su come guardare il cielo.

Ecco allora le nostre proposte per non smettere mai di imparare divertendosi in compagnia.

ZOOM

Chi avrebbe mai pensato che l’ortografia potesse essere divertente? Di sicuro l’infallibile ispettore Ortografoni che dovrete aiutare a trovare più indizi possibili per scovare tutti assieme i colpevoli dei molti crimini da risolvere. Leggete la trama del caso, visualizzate la scena del crimine, lanciate i dadi, pescate le carte e girate la clessidra: dovrete battere i vostri amici trovando più parole nel minor tempo possibile. Le scene del crimine sono ricchissime di dettagli: dovrete stare attenti a muovervi fra acqua, cappelli, gioielli rubati per risolvere indagini selvagge e non lasciare scampo al colpevole.

C'ERA UN PIRATA

Per chi sogna il mare ma anche l’avventura cosa c’è di meglio di un gioco sui pirati? Com’è risaputo per essere buoni pirati servono buona memoria e spregiudicatezza: bisogna ricordare i luoghi segreti in cui nascondere i tesori e sapersi muovere velocemente nascondendosi fra isole caraibiche inesplorate. Allena la memoria e diventa uno di loro. Ricordati l’aspetto stravagante dei pirati del gioco e batti tuoi amici sul tempo grazie alla tua memoria di ferro e alla tua velocità nell’accaparrarti le carte giuste prima di loro. Cosa aspetti a salpare con la ciurma?

TITTI FRITTI

Siete in viaggio o fuori casa e volete viaggiare leggeri? Titti fritti è quello che fa per voi. Piccolo, portatile e semplice da giocare. Dovrete urlare il nome dei simpatici frutti protagonisti del gioco, ma attenti a non farvi distrarre dalle loro facce buffe! La concentrazione è la chiave per vincere le sfide di questo gioco. Lanciate i dadi e prestate attenzione ai colori. Dovrete individuare prima dei vostri amici il frutto giusto e il modo in cui gridare il suo nome prima degli altri partecipanti. Ma occhio a non farvi prendere dalla foga e a non sbagliare. Le risate sono assicurate, vi garantiamo che vorrete riservare sempre un piccolo spazio per avere questo gioco con voi dovunque andiate quest’estate.

Leggi di più

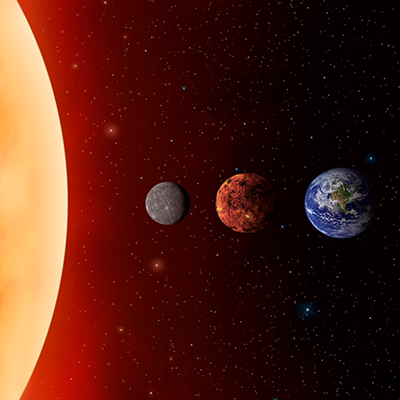

Un modo alternativo di viaggiare nello spazio stellare esercitando le abilità logiche

In questi giorni in cui ricorre il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna, si parla molto di spazio e di esplorazione spaziale. Questo argomento affascina moltissimo e accende, da sempre, la fantasia di bambini e bambine. Per l’attuale generazione di bambini, il sogno di viaggiare nello spazio potrebbe anche realizzarsi in un giorno non molto lontano da adesso, se è vero che “il bambino che camminerà su Marte è già nato”, come diceva l’astrofisico Giovanni Bignami.

Nel frattempo, in attesa che prendano forma i nuovi programmi di sbarchi lunari ed extra-lunari, noi proponiamo ai bambini – ma, perché no? anche agli adulti – di provare a viaggiare nello spazio in modo alternativo, con “Missione Spazio”, un gioco educativo ideato da Eva Pigliapoco e Ivan Sciapeconi. Con “Missione spazio”, tutti – ma proprio tutti – possono raggiungere mondi lontani, congiungendo pianeti e satelliti attraverso un favoloso viaggio intergalattico in cui occorre individuare le traiettorie giuste, avendo cura di evitare il contatto con temibili alieni e pericolosi asteroidi.

Gli autori di questo gioco sono Eva Pigliapoco e Ivan Sciapeconi, due insegnanti di scuola primaria e formatori. A loro abbiamo chiesto di farcelo conoscere meglio.

Ci raccontate com’è nato “Missione spazio”?

Le nostre pubblicazioni per Erickson nascono sempre da un’esigenza che sperimentiamo come insegnanti ed educatori in generale. Abbiamo cercato a lungo un gioco divertente e orientato allo sviluppo del pensiero computazionale, ma non l’abbiamo trovato. La nostra esigenza era fare del coding unplugged in modo stimolante per i bambini.

Abbiamo trovato proposte interessanti da punto di vista delle abilità cognitive, ma noiose sotto il profilo ludico, oppure all’opposto, molto divertenti ma poco significative.

Alla fine abbiamo deciso di crearcelo e lo abbiamo sperimentato con i bambini.

Quali abilità stimola questo gioco?

Missione spazio è un gioco che stimola il ragionamento strategico, il problem solving legato alla costruzione di percorsi. È un gioco che si avvicina molto alla riflessione di Jeannette Wing sul pensiero computazionale, ovvero aiuta a “pensare come un informatico, in modo algoritmico e a livelli multipli di astrazione”. Tutto questo, ovviamente, senza far ricorso al computer.

Il primo livello di gioco è incentrato su stimoli visivi e quindi la comprensione del problema da risolvere è demandata alle immagini.

Il secondo livello propone delle sfide testuali, semplici e lineari.

Il terzo livello, il più complesso, ha una struttura narrativa.

Quali impressioni avete avuto vedendo i bambini giocarci?

Prima di proporlo a Erickson, abbiamo testato il gioco con decine di bambini diversi. Abbiamo constatato una grande velocità nella comprensione delle regole del gioco.

Questo aspetto è stato per noi molto importante perché ha confermato le nostre premesse: si può fare coding unplugged con strumenti semplici e immediati.

Tra i tanti feedback, uno dei più significativi è stato quello fornito da un bambino di sette anni. Dopo aver sperimentato il gioco nella versione “casalinga”, fatta di fotocopie plastificate, ha deciso di costruirne una versione per la sorellina più piccola.

Dopo questo episodio, ci siamo detti: “missione raggiunta” anche in questo “spazio”.

Leggi di più

Nessuna attività è in grado di motivare i bambini all’azione in maniera così forte come il gioco

CHE COSA SI INTENDE CON IL TERMINE “GIOCO”?

Secondo lo storico e linguista Johan Huizinga, può essere definito gioco qualsiasi attività eseguita per puro piacere e senza scopo preciso. In una categoria così ampia possono, dunque, rientrare anche danzare, suonare uno strumento musicale o recitare. L’antropologo Gregory Bateson, invece, descrive il gioco come qualcosa che “non è quello che sembra” e ne individua l’essenza nel suo “meta-comunicare” che l’azione compiuta è fittizia.

In qualsiasi modo lo si voglia definire, il gioco è da sempre - dall’alba dei tempi - qualsiasi attività volontariamente scelta per se stessa a scopo ricreativo e non per un fine altro. Si tratta di un’esperienza universale, in termini geografici, temporali e culturali, che coinvolge l’individuo nella sua triplice dimensione bio-psico-sociale e in tutti i periodi della sua vita.

IL GIOCO COME BISOGNO E DIRITTO

Spesso si contrappone il gioco alla “serietà” ma, come ricordano Huizinga e Montaigne , esso può assolutamente includere la serietà, anzi, è proprio dei bambini riversare tutto il loro impegno quando affrontano attività ludiche.

Benché possa avere delle ripercussioni negative, nell’adulto come nel bambino, fra le quali la perdita del senso del limite, il gioco viene oggi proclamato, in tutti i documenti internazionali, come bisogno prevalente e vitale nell’infanzia e salvaguardato come diritto.

GIOCANDO SI IMPARA

Giocare, infatti, non è solo e puro divertimento. Attraverso il gioco, e a seconda dell’età, il bambino conosce se stesso e gli altri, si confronta, cresce, sperimenta creatività, sviluppa le sue capacità cognitive e le funzioni esecutive e esprime se stesso in totale libertà da condizionamenti esterni. Il gioco motiva ad assumersi dei rischi, ad agire, a perseverare anche dopo il fallimento, a stabilire e raggiungere obiettivi sempre più sfidanti, a dedicare attenzione, tempo e sforzo ad acquisire conoscenza e competenze.

Jean Piaget riconosce al gioco una funzione centrale nello sviluppo cognitivo e della personalità del fanciullo, mentre Lev Vygotskij parla anche di evoluzione affettiva ed umana del bambino, non solo cognitiva.

Inizialmente, il bambino gioca con il suo corpo e con tutte le cose che lo circondano e che catturano la sua attenzione. Successivamente, si impegna, con altri compagni, nei primi giochi di socializzazione e di imitazione del comportamento degli adulti. Crescendo, i giochi assumono una valenza di gruppo e si strutturano con regole funzionali ad una migliore esperienza di gioco.

GIOCHI PER TUTTI

A prescindere dagli aspetti che differenziano le esperienze di gioco, tuttavia, vi sono delle caratteristiche generali e imprescindibili:

Esperienza comune – il gioco unisce le persone indipendentemente dal genere, dall’età e dall’estrazione sociale.

Equità – tutti i giocatori sono uguali e hanno la stessa possibilità di vincere.

Libertà – chiunque giochi, lo fa liberamente, non è forzato da nessuno.

Esperienza attiva – la maggior parte delle attività ricreative costringe le persone alla passività, ad essere consumatori. Il gioco, d’altra parte, rende attivi cognitivamente, emotivamente e fisicamente.

Immersione nel mondo di gioco – chiunque giochi, si lascia alle spalle la realtà e si immerge nel mondo di gioco, un contesto con una diversa concezione dello spazio e del tempo. Un gioco è solo un gioco, e tutto ciò che accade durante tale attività, resta (o dovrebbe restare) nel mondo di gioco. L’unica cosa che si può portare con sé nel mondo reale sono le emozioni.

Leggi di più

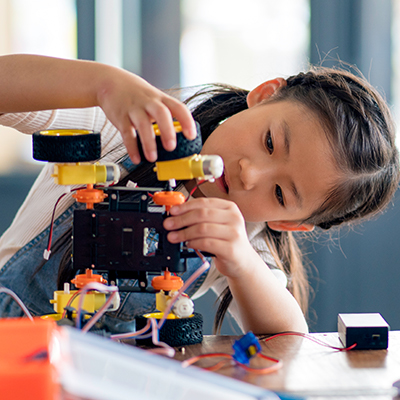

Scoprire le STEM è un gioco da ragazzi

Come si faceva prima che inventassero la cerniera per i pantaloni? Come faremmo oggi a lavare i calzini puzzolenti senza la lavatrice? Come faremmo a gonfiare il materassino in spiaggia senza la pompa?

Molte delle invenzioni, più o meno complesse, che oggi diamo per scontate hanno un’interessante storia alle spalle e sono frutto di lunghi ragionamenti e tanto lavoro di collaborazione tra scienza, matematica, ingegneria e tecnologia. Conoscerli può essere divertente, soprattutto se si presentano come un gioco!

ELEMENTARE, SCIENZA!

La scienza è molto più di strani alambicchi e liquidi che ribollono nei laboratori. Gli scienziati osservano i fenomeni naturali intorno a noi e cercano di trarne preziosi insegnamenti. Ad esempio, gli scienziati hanno osservato che le caratteristiche dei materiali possono cambiare a seconda della temperatura.

Prova tu: la prossima volta vorrai bere un bel bicchiere d’acqua per rinfrescarti, osserva i cubetti di ghiaccio. La materia di cui sono composti è la stessa dell’acqua che bevi, ma essendo ghiacciata è solida! Se però li lascerai al sole, vedrai che si scioglieranno tornando liquidi ed evaporeranno trasformandosi in gas.

È MATEMATICO!

Matematica non è solo mettere numeri in colonna. La matematica fa parte della vita di ogni giorno, quando facciamo la spesa, quando misuriamo un vestito, quando seguiamo una ricetta di cucina.

Prova tu: è il giorno del tuo compleanno e devi tagliare la torta in parti uguali per tutti gli invitati. Tagli 11 fette, ma gli invitati sono 9: avanzerà qualche fetta per la colazione di domani?

SI PUÒ FARE!

L’ingegneria è un po’ come un rompicapo, bisogna analizzare i problemi e trovare un modo per risolverli. Per questo gli ingegneri sono persone molto curiose e ottimi osservatori. Prendiamo ad esempio le leve, macchine utili per alzare i pesi, bilanciate grazie a un elemento che si chiama “fulcro” posto a metà. A seconda della posizione degli oggetti su un lato e sull’altro della leva, diventa più facile o più difficile sollevare i pesi.

Prova tu: quando vai al parco chiedi a un amico di giocare sull’altalena basculante. Oltre a divertirti un sacco, potrai osservare come dovete posizionarvi sulla leva per bilanciarvi a seconda del vostro peso.

BEN FATTO!

La tecnologia è l’applicazione pratica delle conoscenze scientifiche di ingegneri e scienziati. L’obiettivo è quello di migliorare le cose che ci circondano per semplificarci la vita. Come per esempio andare al mare senza sbagliare strada! Nei tempi antichi gli esploratori si orientavano con il sole e le stelle, oggi per fortuna abbiamo il navigatore che ci guida grazie a mappe molto precise e ai satelliti.

Prova tu: pensa al percorso che fai ogni giorno per andare da casa a scuola e prova a disegnarlo nel modo più dettagliato possibile.

Leggi di più